2024年度 年次報告書

特定非営利活動法人Alazi Dream Project

年次報告書ハイライト版

2024年度-年次報告書-22.png)

目次

NPO法人アラジとは

.jpg)

NPO法人アラジ(正式名称:特定非営利活動法人Alazi Dream Project)は、西アフリカのシエラレオネ共和国で活動する国際協力NGOです。2014年に任意団体として創設、2017年にNPO法人化してから約10年間で、述べ2,004名の最貧困家庭の子どもたちに、公教育への復学機会を提供してきました。

子ども時代の教育格差を是正するべく、「誰もが夢に向かって努力できる社会の実現」をビジョンに、現地シエラレオネの人々の尊厳を守りながら真摯に活動を続けています。

代表理事 挨拶

「1日1食しか食べられないくらい貧しくて、それでも学校へ行くためにバイクタクシーの運転手と性交渉し、交通費を浮かせていたら、妊娠してしまった」私たちの活動する地域には、声をあげることも、行政からの支援を受けることも難しい少女がたくさんいます。

シエラレオネでは、中絶禁止法案の緩和は困難を極め、昨年約200人の少女が危険な中絶によって命を落としました。また18歳未満の性交渉は認められておらず、未成年への同意のない性交渉では厳しい処罰があることから、10代女性を妊娠させた男性は、子どもを認知できず経済的責任を果たしにくいという法の落とし穴もあります。

少女たちを守る最後の砦である「緊急避妊薬」は薬局で安価に買えるものの、その存在を知らない子も多くおり、10代の死亡原因の1位は出産となっています。

これまで、性教育を4万人以上に提供し、多くの子どもたちの予期せぬ妊娠と命を守ることに寄与してきました。

今後も皆さんと一緒に「学びたい子どもが学べる社会」を必ず達成することを掲げ続け、子ども達の命と教育機会を守り続けます。

NPO法人アラジ

代表理事 下里 夢美

副理事長 挨拶

NPO法人は、「事業」「組織」「財源」の3本の柱が調和することにより、安定的な運営を成すことができます。2024年度は、新たにアラジの活動にご参画をいただいた多くの方々によって組織面、財源面を支えて頂きました。

個人によるご支援、法人によるご支援、法人によるご支援の先の個人でのご参画等、その形には広がりを感じており、そのどれもが大変有難いものです。

また、知っていただくこと、関心を持っていただくこと、ご参画をいただくこと、すべてがアラジにとってはその方お一人の人生との大切な交わりとして喜ばしく感じております。

アラジの活動は、決して一過性のものではなく、地球の裏側に位置する小さな国シエラレオネ共和国の子ども達に想いを馳せ、未来を望み、挑み続けております。

その途上で歩みを止めることなく、継続的に挑んでいく事がアラジを応援してくださっているステークホルダーの方々に対して、そして現地の子ども達に対して果たすべきことと捉え、今後も邁進していきます。

引き続きの心強いご支援、応援の程、宜しくお願い申し上げます。

ご支援頂いている皆様からの「想い」を形にするための意思決定機関となる理事会では、多様なキャリアを持つメンバーを新たに迎え、多面的な視点による議論の展開、財務面におけるより細かな精査を毎月に渡り重ねてきました。

そして、社会からより信頼される組織であるために、外部機関の認証取得も視野に入れたガバナンス体制の整備、強化を進めてきました。多様な価値観が広がる現代において、重なった時間、機会が皆様ひとり一人にとって誇れるアラジであれるよう、これからも成長を続けていきます

引き続きのご支援の程、宜しくお願い致します。

NPO法人アラジ

副理事長 渡邊 裕樹

理事 挨拶

23年度総会後より理事に就任した竹内です。

異世代間交流コミュニティGENERYSの若松さんのご紹介で、経営アドバイザーとして関与していましたが、アラジの経営高度化には経営に直接関与する方がより効果が高いと判断し理事に就任いたしました。

理事に就任したことで財務も含めた経営状況をより深く理解することが出来るようになったので、資金繰りや個別懸案事項などでより的確なアドバイスが出来るようになったと感じております。

今年度も引き続きアラジの経営を支えていくよう、精進してまいります。

引き続きのご支援の程、宜しくお願い致します。

NPO法人アラジ

理事 竹内 正

理事 挨拶

アラジの理事・プロボノとして活動している五味です。

本業では人権・サステナビリティやNGO連携を専門とする企業へのコンサルティングを行っています。

世界的に格差の拡大が懸念される中、NGOの専門性と企業の実行力・影響力を結び、社会課題を力強く前進させていくことは非常に重要と考えています。

昨年は勤務先のSocial Impact活動にも取組み、社内プレゼンを通じてアラジの寄付獲得を後押ししました。

今後アラジでも一層企業との連携強化に取り組んでいきます。

NPO法人アラジ

理事 五味 ゆりな

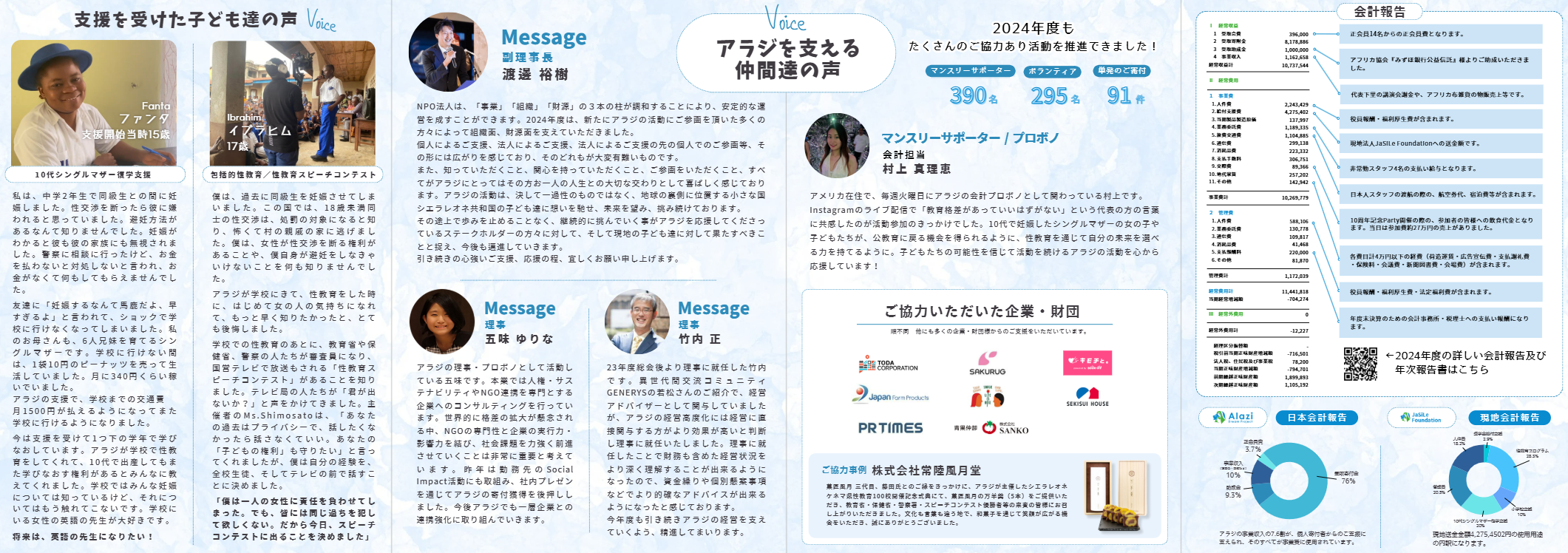

シエラレオネ共和国とは?

シエラレオネ(Sierra Leone)共和国は、西アフリカの西部に位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国です。日本からの総距離は約12,000㎞、人口は約860万人と、アフリカ大陸の中では比較的小さな国です。1808年に奴隷制から解放された奴隷の移住地となり、その後のイギリスの植民地時代を経て、1961年4月27日に独立しました。

1991年~2002年まで11年間にも渡った内戦の影響により、2016年まで「世界で一番平均寿命が短い国」と言われていました。

- 人口:約864万人※1

- 面積:71,740㎢

- 独立:1961年4月27日(英国)

- 首都:フリータウン

- 公用語:英語(クリオ語)

- イスラム教:6割

- キリスト教:3割

- 土着宗教:1割

- 国民の26.1%が極度の貧困(1日$2.15以下の生活)※1

- 国民の90%が、1日$6.85以下の生活。※2

※1 WORLD BANK GROUP.2023

※2 WORLD BANK GROUP.2018

内戦の影響

ブラッドダイヤモンド

血塗られたダイヤの奇跡

1991年から2002年までの約11年間、政府と革命統一戦線(RUF:Revolutionary United Front) との間でダイヤモンド鉱山の利権をめぐる複雑な紛争が勃発しました。当時、武器取引などに密輸・不正取引されたダイヤモンドは「血塗られたダイヤ」などと呼ばれ、後にシエラレオネは、この内戦を描いた映画『ブラッド・ダイヤモンド』の舞台となりました。

11年間の内戦で75,000人以上の市民が亡くなり、反政府軍の手により約1万人の子ども兵が徴収され、4,000人~10,000人以上が四股切断の犠牲者となりました。また、約450万人いた国民の半数以上が、難民となりました。

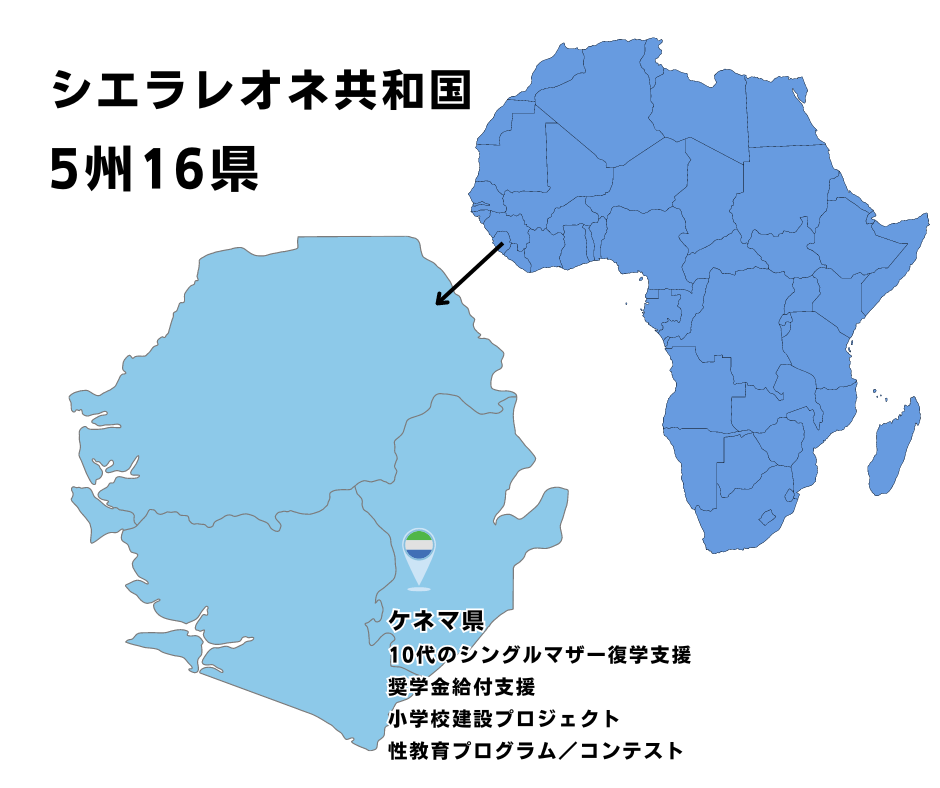

シエラレオネの教育の現状

義務教育完了率

シエラレオネは日本と同じ、小学校6年制・中学校3年制・高校3年制・大学4年制で、保護者の義務教育期間を中学校3年生までと定めています。中学校進学時には、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)が共同で策定する中学進級試験:NPSE(National Primary School Examination)への合格が必須となっています。

2024年のAnnual School Censusによると、シエラレオネには保育園から高校まで全国13,033校の学校があり、その半数以上(7,470校)がミッションスクール(宗教団体が伝道のために設立し、主に寄付金で運営が行われている学校)です。

2023年時点(全体:12,854校)

- 公立:10,705校

- 私立:2,149校

2024年時点(全体:13,033校)

- 公立:10,827校

- 私立:2,206校

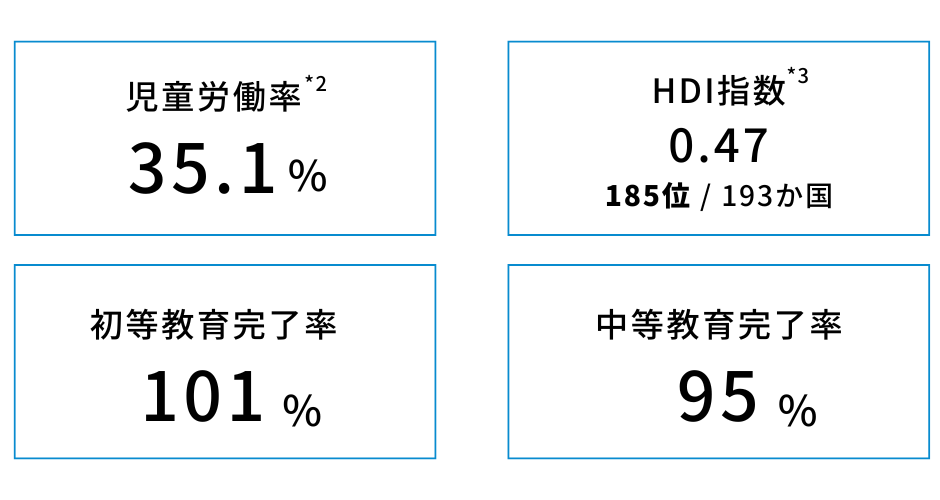

小学校総就学率*1では女子が162%、 男子が152%とである一方で、完了率は101%となっています。また、中学校総就学率では女子が110%、男子が102%であり、中等教育(義務教育)過程の完了率は男女平均95%となっています。

小学校・中学校入学時点では女子の就学が多い傾向にあるものの、高校・大学進学につれ、男子の就学率が女子を上回る男女の教育格差がみられます。

その理由の一つに、女子学生の若年妊娠による休学・退学があり、中学2・3年生の女子学生妊娠が最も多く、その先の学校進学・就学完了率の低下に影響しているとされています。

SDGs目標4.1「2030年までに、すべての少女と少年が、適切で効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育・中等教育を修了できるようにする」の目標達成は未だ厳しい状況です。

*1 総就学率は、公式の就学年齢から外れた生徒が含まれる場合や、留年、復学によって、100%を超える場合があります。 総就学率の高さは、標準年齢に児童が所属するかどうかにかかわらず、就学度合いが高いことを意味します。

*2 Bureau of International Labor Affairs,2022より

*3 人間開発指数(HDI:Human Development Index)とは、各国を人間開発の4段階に順位付けするために用いられる平均余命、教育、識字及び所得指数の複合的な統計です。(UNDP,2022)

10代シングルマザー復学支援

2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日まで)

66名

44名

事業開始のきっかけ

2024年度-年次報告書-1-2.png)

シエラレオネ共和国では2015年、エボラ出血熱の流行拡大をきっかけに、前年比の50%増にも上る約8,000件の性被害件数が報告されました。それを受けシエラレオネ政府は「レイプと性暴力の非常事態宣言」を発令、また「妊娠した女子の復学禁止令」を発令しました。 シエラレオネでは、婚前の性交渉が認められておりません。「妊娠した女子の復学禁止令」により、若年妊娠への社会的スティグマは、一層深まりました。一方で、国際社会はこの禁止令を人権侵害とし、シエラレオネ政府に訴えたことで、5年間の施行を経て2020年にこの法令は撤廃されることになりました。

また、シエラレオネ共和国では現在でも、全体の10%の子どもが毎年、義務教育課程(中学校3年生まで)を完了できず、その大きな要因を締める「若年妊娠」に関して、政府は「SDGsすべての達成を困難にする脅威である」とし、若年妊娠防止キャンペーンや、性暴力防止キャンペーンなど、様々な政策を打ち出してきました。

私たちアラジは、2020年、「妊娠した女子の復学禁止令」撤廃後、すぐに、出産した女の子たちが学校に戻れるよう、受益者選定、復学と転校サポート、定額奨学金給付金支援制度をスタートし、現在までに66名が学校に復学、44名が継続してサポートを受けられるようになりました。

事業の概要

「10代のシングルマザー復学支援」は、若年妊娠によって初等・中等教育を中退している10代のシングルマザーが再び教育の機会を獲得し、経済的な自立や夢を実現できるよう 後押しすることを目的とした活動です。

貧困、性教育の不足、性暴力などにより望まない妊娠をした10代の女の子は、人工妊娠中絶の禁止により子どもを産まないという選択をすることができません。また法律により、18歳未満同士では、性交渉の同意を得られないとされているため、18歳未満の性交渉も処罰の対象になります。そのため、パートナーは経済的責任を取らずに、重い処罰から逃げるため姿を消してしまうことも多くあります。10代で母となった女の子は赤ちゃんを育てる責任を背負い、その結果、教育を受ける機会を失ってしまいます。

そんな10代のシングルマザーの女の子が、再び学校で学べるよう、「電子マネー送金による定額奨学金給付支援」「転校先を手配する復学支援」そして「中学・高校での包括的性教育」など様々な支援活動を実施しています。

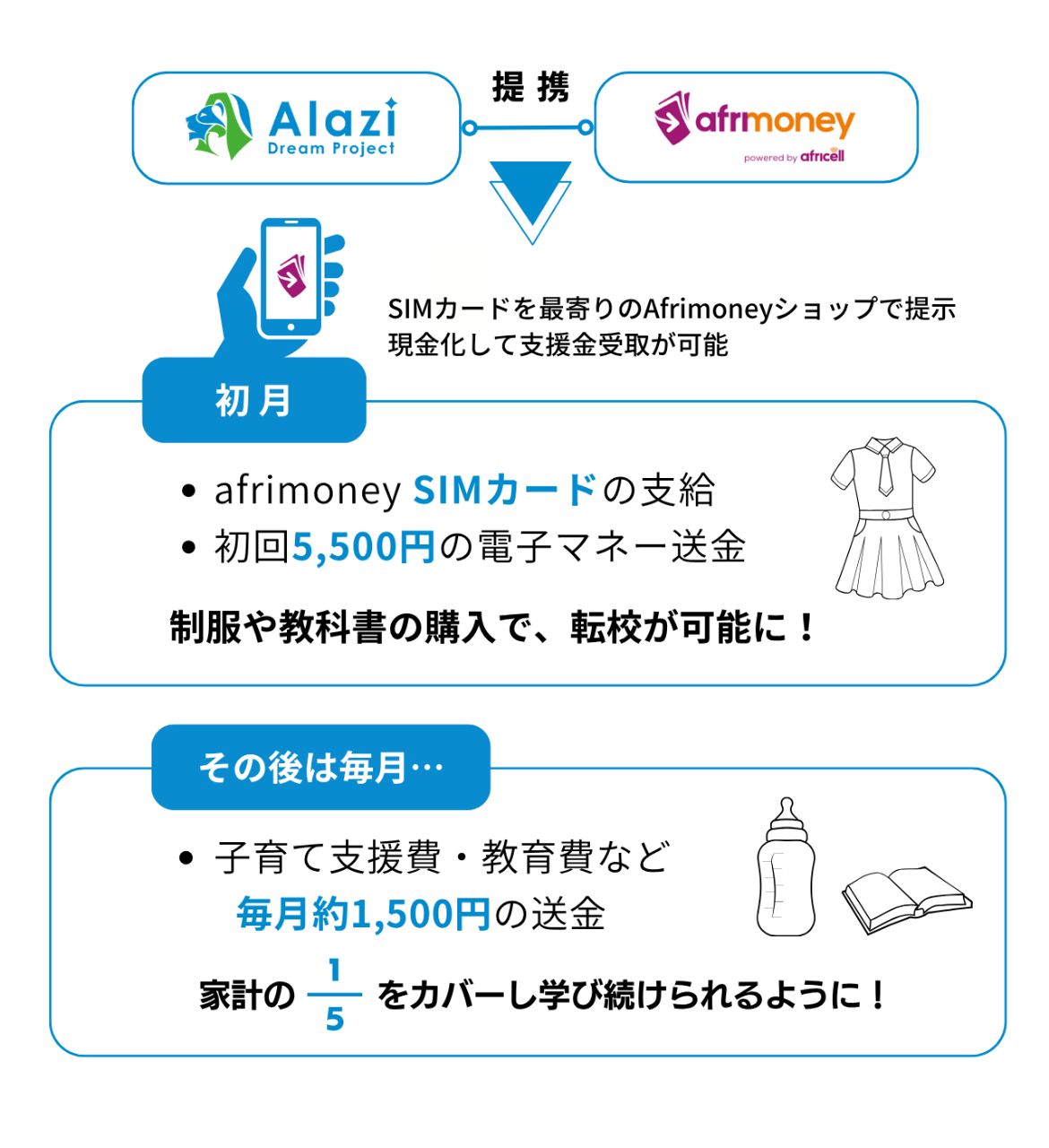

電子マネー送金システムの実装

銀行口座を持たない多くのアフリカの人々でも使用できる画期的なサービスとして、電子マネー送金が急速に普及しつつあります。シエラレオネ国内でも、格安携帯さえあれば電子マネーで電気代の支払いや、離れた場所に住む家族間での送金をすることも可能です。

アラジはこれまで、支援対象者の女の子に事務所へ来てもらい、現金手渡しでの給付支援を行っていました。しかし、インフレによる給付紙幣の枚数増加に伴う持ち運びや払い間違えのリスク、移動の際の事故の危険性、赤ちゃんの発熱で事務局に来られないという課題に直面していました。

そこで、送金システム会社AfrimoneyとMOUを締結し、電子マネー送金による現金給付支援をスタートさせました。支給したSIMカードに初月には、制服や哺乳瓶を購入できるよう、500Nle(500リオン=約5,500円)の電子マネー送金を実施、その後は毎月200Nle(200リオン=約1,500円)の電子マネー送金を行っています。

これにより、お金の受け渡しのための移動を極力少なくし、事故のリスクを低減するなど、様々なリスクヘッジが可能となりました。

2023年度の12月頃より、約20名の女の子たちを対象に電子マネーでの送金を試験運用しました。当初は携帯電話とSIMカードを支給し、最寄りのAfrimoneyの支店で給付金を現金化するといった仕組みを想定していましたが、実際に携帯電話を支給すると、その後3カ月間のうちに3分の1の割合で携帯電話の破損や紛失が発生しました。

そこで、SIMカードのみの支給に切り替え、SIMカードを女の子の保護者や最寄りのAfrimoney支店スタッフの携帯電話端末に挿入して現金を引き出すような仕組みへと変更し、電子マネーでの送金システムを本格始動しました。

サポート実施の実績

- プログラム実施人数:66名(うち44名がサポートを継続)

- 受益者平均年齢:17歳 ※約5割の受益者が最終学歴中学校2年生で、16歳で妊娠を経験する子どもが最も多い

- 毎月の奨学金支給額:約1 ,500円(返済不要)

- 進学支援金制度利用:18名 ※進学支援金制度とは、受益者が中学校受験(NPSE)に合格し中学校に進級する場合、約3,300円を受け取ることのできる制度です。

アラジの支援で学校に戻れたファンタの声

私は、中学2年生で同級生との間に妊娠しました。性交渉を断ったら彼に嫌われると思っていました。避妊方法があるなんて知りませんでした。妊娠がわかると彼も彼の家族にも無視されました。警察に相談に行ったけど、お金を払わないと対処しないと言われ、お金がなくて何もしてもらえませんでした。

友達に「妊娠するなんて馬鹿だよ、早すぎるよ」と言われて、ショックで学校に行けなくなってしまいました。私のお母さんも、6人兄妹を育てるシングルマザーです。学校に行けない間は、1袋10円のピーナッツを売って生活していました。月に340円くらい稼いでいました。

アラジの支援で、学校までの交通費 月1500円が払えるようになってまた学校に行けるようになりました。

今は支援を受けて1つ下の学年で学びなおしています。アラジが学校で性教育をしてくれて、10代で出産してもまた学びなおす権利があるとみんなに教えてくれました。学校ではみんな妊娠については知っているけど、それについてはもう触れてこないです。学校にいる女性の英語の先生が大好きです。

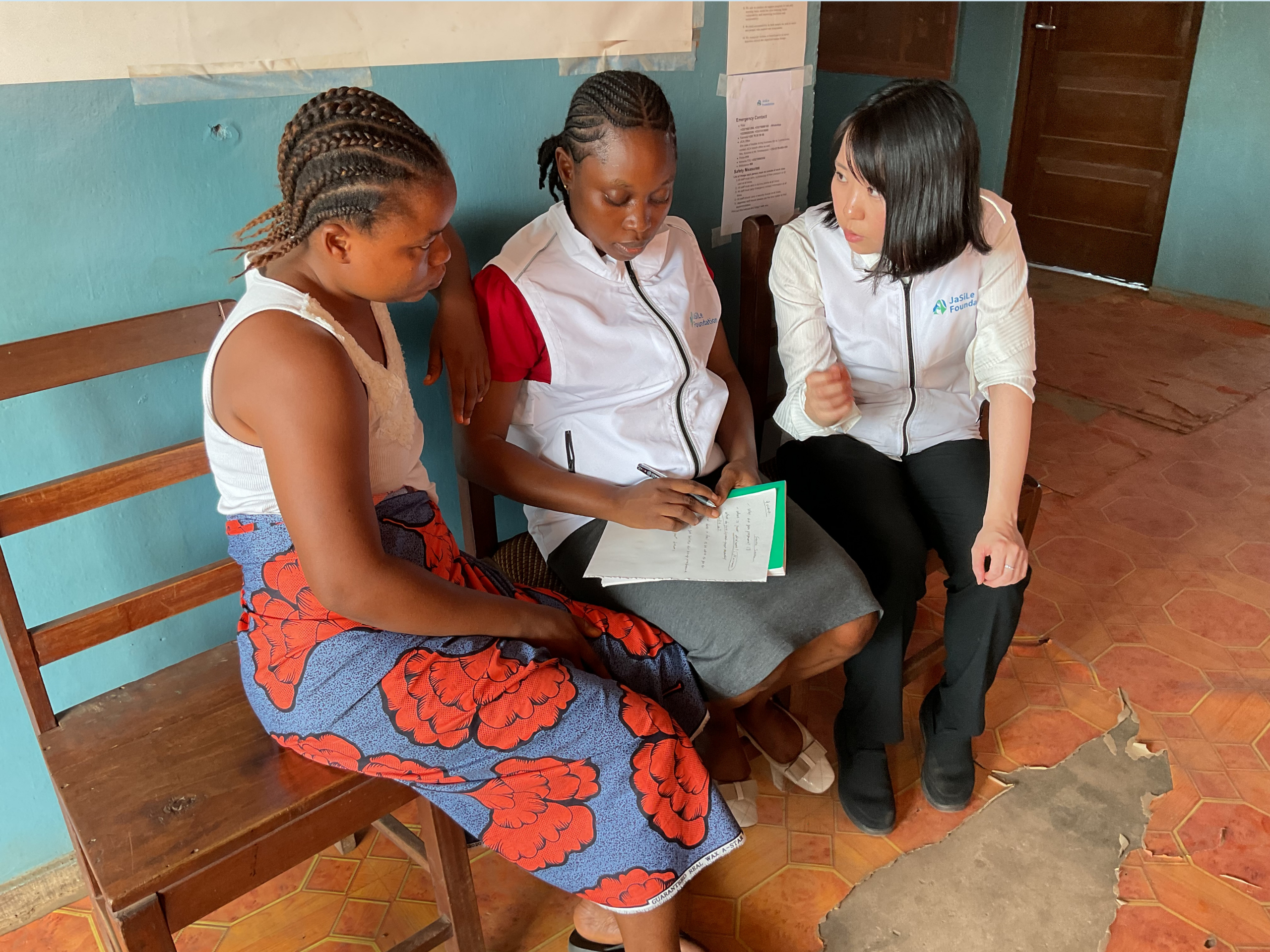

支援条件と契約

女の子が当法人との支援契約に至るまでには、女の子と赤ちゃん、そして赤ちゃんの養育者に課する様々な条件があります。70以上の候補者へのヒアリング項目と、 19の絶対条件に基づいて支援対象者を決定しています。

サポートを実施する女の子の条件(19項目を一部抜粋)

- 赤ちゃんの父親と同居しておらず、父親による経済的責任が果たされていないこと

- 最終学歴が中学校2年生までの10代のシングルマザーであり、子どもが一人であること

- 女の子と赤ちゃんの関係が良好であること

- 赤ちゃんが生後7か月以上で、授乳が1日に3回以下になっていること

- 家族が復学に協力的で、日中赤ちゃんを養育できる家族がいること

※尚、支援契約の際に、女の子が学校に復学する日中の、赤ちゃんの養育者も一緒に契約を実施しています。

赤ちゃんの養育者は「実母(48%)」が最も多く、次いで、「叔母(39%)」となっています。また、「姉(7%)」と「祖母(7%)」が次いで赤ちゃんの養育を担っています。復学登録と経過観察(モニタリング)について

女の子への最初のヒアリングとモニタリングは、原則2名のシエラレオネ人女性スタッフが行っています。

また、これまでヒアリングした64%の女の子が、妊娠前に在籍していた学校でのいじめや陰口を懸念し新しい学校への転校を希望しています。その場合、アラジのシエラレオネ人スタッフが学校関係者との連携を取り、最終学歴や成績表等をチェックし、復学する学年を学校関係者と一緒に決定します。

プログラムの契約は1月1日~6月30日と7月1日~12月31日の2度の更新手続きがあり、3カ月に1度のモニタリングによって、今後のサポートの有無を決定していきます。契約は、女の子が通学している間に赤ちゃんの養育をする家族1名も同時に行います。

年に4度の事務所または、学校でのモニタリングでは、女の子の世帯の経済状況、給付金の使途、赤ちゃんの健康状態、学校でのいじめや陰口がないか等、約50の質問項目によって詳細に経過を観察していきます。

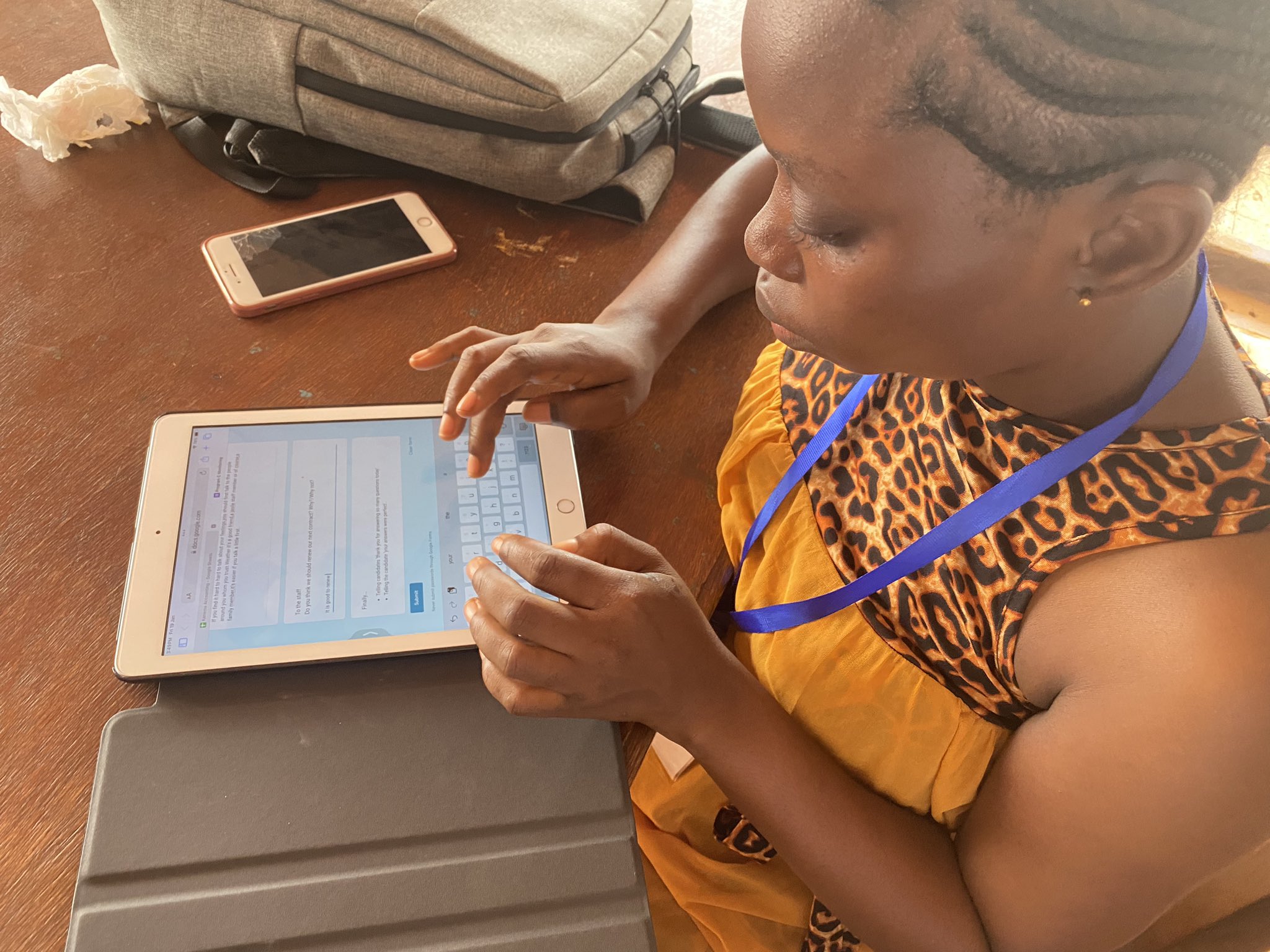

2023年度に実施したクラウドファンディングのご支援のおかげで、モニタリングの際に使用する2台のタブレットを購入することができ、モニタリングをスムーズに行うことができるようになりました。日本の皆様のご支援、誠にありがとうございました。

モニタリングと現金給付の実施月

- 第1回モニタリング:4月‐6月

- 第2回モニタリング:7月‐9月

- 第3回モニタリング:10月‐12月

- 第4回モニタリング:1月‐3月

このように、3か月かけて現地スタッフが女の子たちの通う全学校へ訪問し、通学状況を見守っています。

給付金使途について

給付金の使用先として、靴・バッグ・制服・文房具類・教科書類といった学用品の割合(39.1%)が多くなっています。

また、赤ちゃんの養育費(33.3%)や、女の子と赤ちゃん両方に使用される医療費(18.6%)、次いで学校に行くための交通費※バイクタクシー(9.2%)が多くなっています。

.png)

事業の成果

(1)経済状況の改善

これまで、3か月間の奨学金給付:約3,500円(返済不要)を現金にて実施しておりましたが、毎月約1,500円を電子マネーで受け取れるようになったことで、支援金を貯蓄に回さず、教育と養育という本来の仕様用途に使われるような体制を整えることができました。

「必要なものが必要な時に買えるようになり、生活が以前より楽になった」という声も聞かれ、女の子たちが赤ちゃんの面倒を見ながらも学校に通えるような経済的基盤ができていることが分かります。

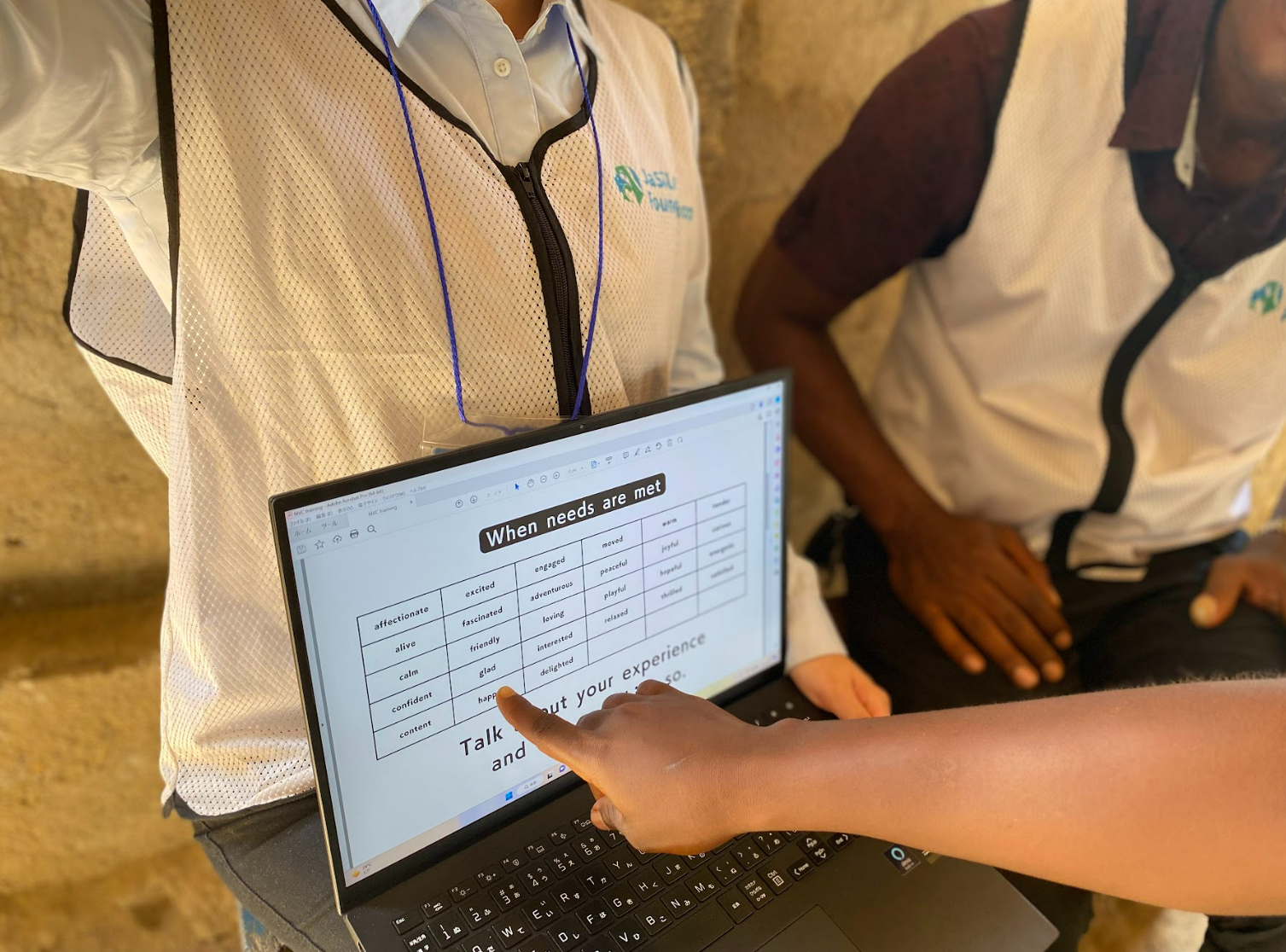

(2)心理的変化

NVC(Nonviolent Communication=非暴力コミュニケーション)を活用した、心理的変化の測定を行っています。感情リスト、ニーズリストを基に、女の子一人一人の本当のニーズをヒアリングしていきます。支援開始時に「食べ物」や「安全」をニーズにしていた彼女たちが、支援から約3カ月後に、「承認」や「成績」をニーズと回答しています。

1人1人に寄り添い、現金給付と復学のサポートを提供することにより、ベーシックニーズが満たされていることが確認されています。

(3)社会変容

シングルマザーの女の子の復学支援に努めるとともに、同意のない性交渉による望まない妊娠の根本的解決のために、中学校・高校の生徒へ向けた中高生性教育プログラムを、女の子が復学するすべての学校で、実施しました。

イスラム教を信仰するシエラレオネでは、婚前の性交渉は認められておらず、10代で妊娠・出産を経験したことによる学校でのいじめや陰口を懸念して、心理的に復学を拒む女の子や家族も多くいます。しかし、サポートを届ける女の子が60名を越えたことにより、若年出産を経験した女の子の保護者から、「娘に、普通の子と同じようにもう一度教育を受けさせていいんだと思った」「娘をもう家に隠しておかなくていいんだ」という声も聞かれました。

中高生性教育プログラム

2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日まで)

40校

23,101名

事業開始のきっかけ

若年妊娠により女子が教育を受け続けることが困難になる大きな社会課題の根本解決のため、女性差別的慣習の残るシエラレオネにおいて、男性側の意識や行動を変容する機会として、「男子中高生への性教育プログラム」の実施が、2021年2月よりスタートしました。

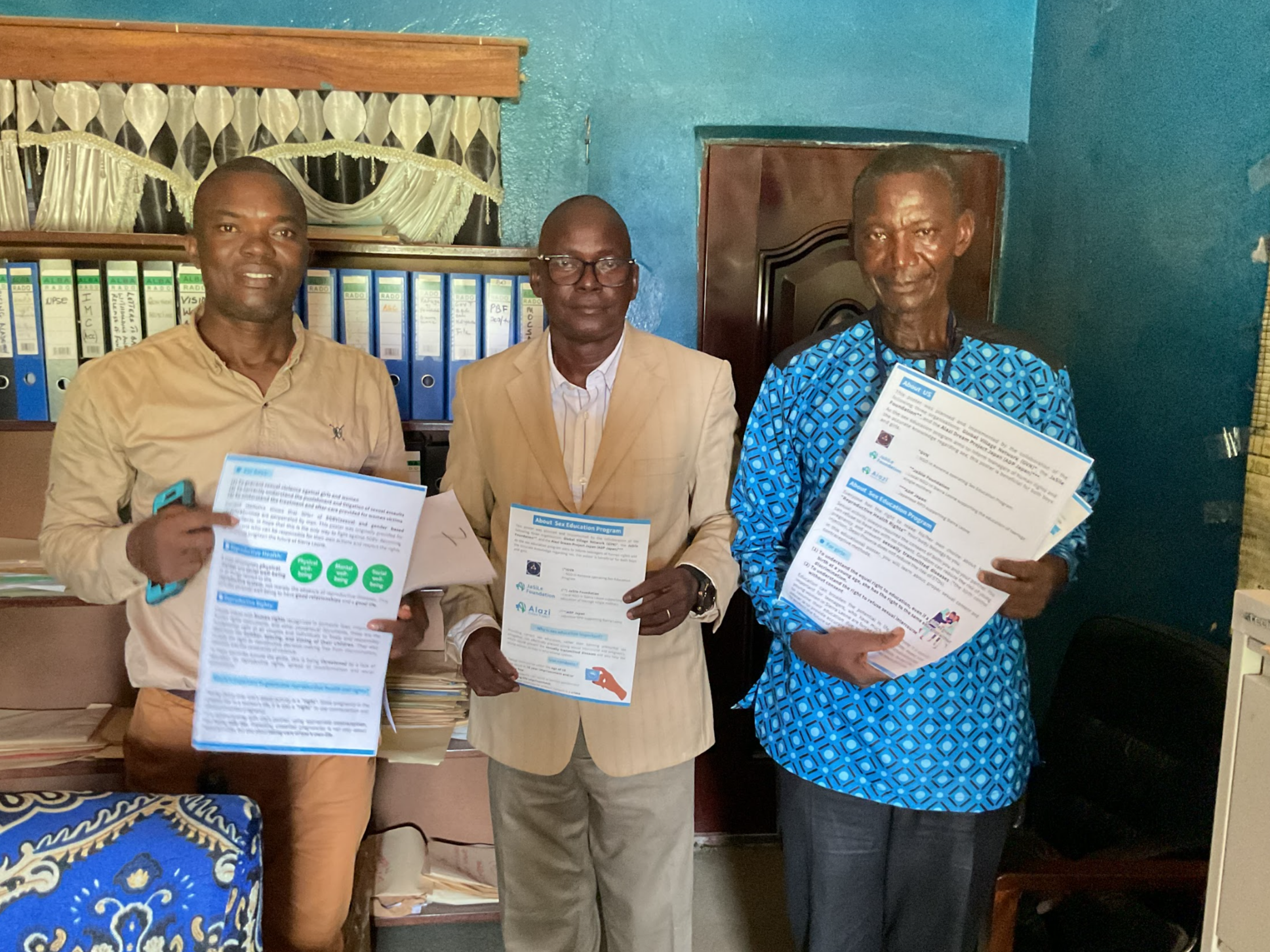

以前より、Gloval Village Networkの代表であるピディーア・ジョセフが、村での男性への性教育を実施し、各国メディアに取り上げられていたところ、アラジが協働のリクエストをし、パートナー団体としての活動がはじまりました。最終的にはピディーアがアラジのスタッフとして加わり、加えて、一般社団法人アフリカ協会様の「みずほ銀行公益信託」に採択されたことで、事業が拡大しました。

プロジェクト実施において、ケネマ県教育省の幹部とのミーティングを定期的に設け、「10代の妊娠・出産と学校での性的暴力」という社会に蔓延している非常に深刻な問題を解決するプロジェクトであることを認めていただき、ケネマ県のすべての学校リストを提供していただいています。また、アラジが性教育を学校で実施する際には、すべての学校が、出張型授業開催までの適切な学校側担当者をつけるよう、教育省から通達されています。

2024年度の性教育授業ハイライト

2024年度-年次報告書-9.png)

2024年度は、日本国際協力システム(JICS)様のJICS NGO支援事業よりご助成を受け、ケネマ県の40校・約2万名の生徒に性教育授業を届けることができました。

また、独立行政法人国際協力機構(JICA)様の「世界のための公益基金に採択」に採択され、プジェフン県、カイラフン県、ボー県で活動を拡大するための体制強化を実施してまいりました。

2025年度からは、これらの県でも中高生への性教育プログラムを実施します。

性教育アンケートの分析結果

2024年度-年次報告書-11.png)

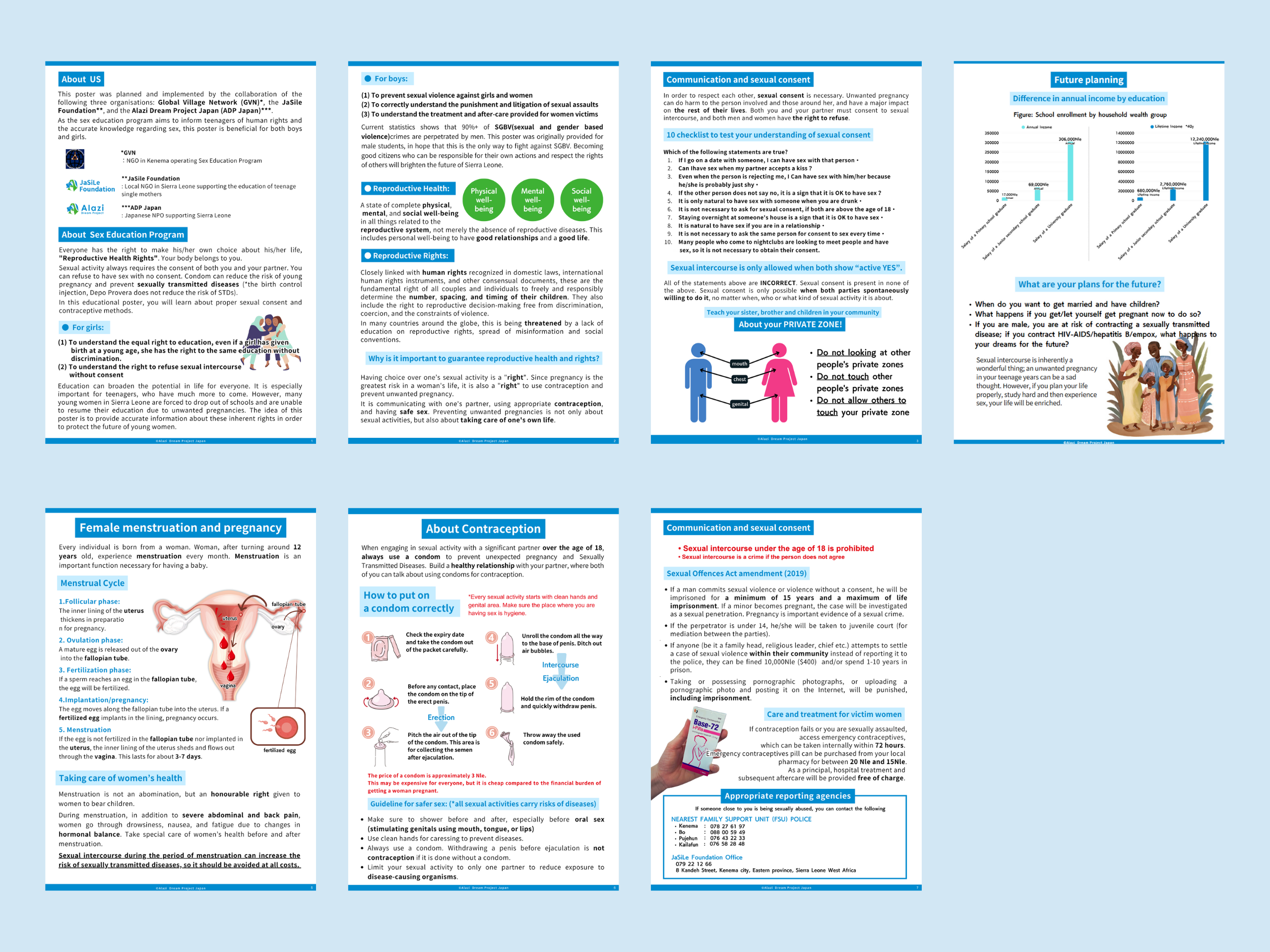

中高生への性教育プログラムでは、授業の前後でアンケートをとっています。これらのアンケートを実施することによって、授業の効果測定を行っています。2024年度は主に3つの項目【尊厳】【避妊】【性的同意】の理解度を図りました。

【尊厳】の項目では、「10代の母親は出産後学校に戻るべきではない」と考える生徒の割合が、授業後に11ポイント減少(32% → 21%)しており、生徒の価値観に変化が見られました。また、「シングルマザーによって学校に戻って勉強することが重要ではない」とする意見も17ポイント減少(34% → 18%)しており、偏見が和らいだことが分かります。

【避妊】に関する項目では、「避妊の際にコンドームを使用する必要はない」と答えた生徒の割合が23ポイント減少(38% → 15%)するなど、実践的な知識の定着が確認されました。さらに、「コンドームの使用法を知らない」とする生徒は31ポイント減少(60% → 29%)しており、具体的な使用方法の理解が進んだことが伺えます。

【性的同意】の項目では、「性的同意の10パターンのテスト」に全問正解した生徒の割合が増加(8% → 26%)し、性的同意についての正しい理解が浸透していることを示しています。

以上の結果から、2024年度の性教育プログラムは、尊厳・避妊・性的同意の3つの観点において、生徒の意識と知識の向上に効果があったといえます。しかしながら、目標に届かない項目もあるため、今後もさらなる理解の深化を図るとともに、授業の改善を重ねていく予定です。

教科書やインパクト評価指標の改訂を実施

2024年度は主に、昨年は8ページだった教科書を『国際セクシャリティ教育ガイダンス』に沿った内容のもと、リプロダクティブヘルス・ライツや、性的同意などを加えた7Pの教科書に改訂しました。また、インパクト評価のための事前/事後アンケートの改訂を行いました。アンケートには女性の尊厳や権利についての理解度を測る項目を盛り込み、より効果的な授業実施ができるように役立てています。

性教育スピーチコンテストがスタート

私たちアラジが各学校で提供する性教育は、約2時間のセッションです。一過性の性教育の提供にとどまらず、全国的な啓発の一環として、性教育を受けた生徒10名が「性的同意」や「避妊」「リプロダクティブヘルス・ライツ(性と生殖に関する権利)をテーマにスピーチを競う、「性教育スピーチコンテスト」の実施がスタートしました。

2024年度は5校で実施し、延べ50人がスピーチを行いました。選ばれた生徒たちは3分という持ち時間のなかで、堂々とマイクを持ち自身の考えを発表しました。会場には、ラジオ局をはじめとした現地メディアもかけつけ、盛り上がりを見せました。

当日の会場には現地・日本メディアもかけつけ、盛り上がりを見せました。コンテストの様子は、ラジオ局や国営テレビ局でも放送されます。

審査員には、ケネマ県の教育省の職員や、警察署のFamily Support Unit(性加害を受けた被害者の対応部署)の職員、校長先生などが選ばれ、公平に審査を行います。

スピーチコンテストに出場したイブラヒムの声

僕は、過去に同級生を妊娠させてしまいました。この国では、18歳未満同士の性交渉は、処罰の対象になると知り、怖くて村の親戚の家に逃げました。僕は、女性が性交渉を断る権利があることや、僕自身が避妊をしなきゃいけないことを何も知りませんでした。

アラジが学校にきて、性教育をした時に、はじめて女の人の気持ちになれて、もっと早く知りたかったと、とても後悔しました。

学校での性教育のあとに、教育省や保健省、警察の人たちが審査員になり、国営テレビで放送もされる「性教育スピーチコンテスト」があることを知りました。テレビ局の人たちが「君が出ないか?」と声をかけてきました。主催者のMs.Shimosatoは、「あなたの過去はプライバシーで、話したくなかったら話さなくていい。あなたの「子どもの権利」も守りたい」と言ってくれましたが、僕は自分の経験を、全校生徒、そしてテレビの前で話すことに決めました。

「僕は一人の女性に責任を負わせてしまった。でも、皆には同じ過ちを犯して欲しくない。だから今日、スピーチコンテストに出ることを決めました」

ケネマ県 奨学金給付支援

2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日まで)

13家庭

18名

事業開始のきっかけ

2017年8月雨季のピークの時期に、首都フリータウンのリージェント通りにおいて、大規模な土砂災害が発生しました。山肌に安価な家を建て、さらに森林伐採などで地盤が緩くなっていたことから、この地すべりによる土砂災害は、「人災」であったともいわれ、1,000名以上の住民が亡くなりました。

災害で、災害孤児となり、親戚宅に引き取られた約15名の子どもの家庭に対する毎月の現金給付のサポートを現地パートナーFC King Kongと共にはじめたことがきっかけで、現在でも親戚宅に引き取られる里子や、片親家庭の子どもを対象とした、現金給付のサポートを実施しました。

2023年5月で、首都フリータウンの支援を届ける8家庭10名、全ての家庭で経済状況の改善が見られたため、首都フリータウンでの事業を終了とし、その後は、ケネマ県の5家庭5名のサポートを実施しました。

事業の概要

ケネマ県において、災害・不慮の事故・病気・失業などを原因とする保護者の金銭的貧困を理由に、義務教育(小学校1年生〜中学校3年生まで)を完了することの困難な、片親家庭・里親家庭の子どもたちに対して、3か月に一度、定額の奨学金給付支援を行っています。

給付金は、保護者によって子どもの生活費・教育費・医療費すべてに使用されます。

また、3か月に一度、事務局でのモニタリングにて、成績表、家庭の経済環境をチェックしています。

事業の成果

これまで、すべての子どもがサポート期間中に、留年・退学することなく学校へ復学することができています。

≪ケネマ県≫

5家庭-5名

3か月間の奨学金支給額:約3,500円(返済不要)

農村部 小学校支援

2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日まで)

1校

約100名

事業開始のきっかけ

アラジが現地事業をスタートした2018年より、現地パートナー団体Pickin to Pickinの紹介を受け、ポートロコ県3校での小学校支援事業がスタートしました。

2020年のAnnual School Censusによると、シエラレオネ共和国の全国の小学校では、4,592の教室で子ども達が初等教育を完了するための、教室・椅子・机・黒板・教材・給食・トイレ・手洗い場などが未整備です。

特に農村地域では、子どもたちが安心して学ぶことのできる環境がまだまだ整っていません。

私たちは2019年まで、ポートロコ県の3つの小学校に、教科書やノートなどの教材物資の提供を実施し、2020年度からは、定期的な学校の初期設備や給食費、先生のお給料などを補助し、定額給付支援に切り替え、活動を継続して実施してきました。

学校建設プロジェクト

日本寄付財団 Maaaruプロジェクト様のご助成、並びに、戸田建設様、株式会社SAKRUG様からのご支援を受け、ケネマ県ウィラー小学校学校建設プロジェクトが2023年3月よりスタートしました。

ウィラー村は、2019年のコロナ感染症感染防止支援で、我々が最も経済的に脆弱な農村エリアに指定し、たびたび感染防止物資の提供や、食料支援を実施しておりました。

ウィラー村には小学校がなく、100名ほどの村の子ども達が未就学です。2023年8月頃までの3クラスの学校建設を目指しておりましたが、建設中に予算外費用が多く発生し竣工までに時間がかかり、2024年度に竣工いたしました。これにより、ウィラー村の計3クラス分の子どもたちに教育の機会を届けることができました。

ケネマ県教育省担当者に、教員免許を持つ先生の手配や、学校給食の手配等を引き渡すためのセレモニーも行う予定です。2025年9月を目途にセレモニーを開催し、公的機関に学校運営を引き継ぎます。

チャイルドセーフガーディングポリシー

2021年9月16日に、理事会の承認を経て「チャイルドセーフガーディングポリシー」を制定いたしました。

当団体の受益者である子ども(18歳未満のすべての人)特有の弱い立場に留意し、子どもへの特別な保護要件を強調するとともに、あらゆる性的搾取・虐待・その他の形態の暴力や危害の防止の重要性を明記しています。

スタッフ、ボランティア、インターン、パートナー機関、寄付者、メディア関係者など、当団体すべての関係者に適用されます。子どもの個人情報と尊厳を守るため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

支援者の皆様との共通認識

✔ 支援を届ける子どもを選定する際の最初のヒアリング及び毎月の経過観察(モニタリング)は、可能な限り子どもと同性の各事業地の現地スタッフが行います。

✔ 広報活動で使用する子どもの写真、子どもの支援にいたるまでのストーリー、支援事業名は、保護者または支援先の学校の責任者が書面で許可する場合に限り使用されます。

✔ 子どものフルネーム、居住地域・年齢・学校の正式名称・校章つきの制服や運動着の写真・村やコミュニティの名前や学校名が分かる看板の写真・その他、地域や個人が特定できる情報等は、公開することはできません。

皆さまのご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

啓発活動の実績

合計880名へ活動報告・イベントを実施

(1)活動報告会の開催

オンラインにて7度開始し、延べ130名がご参加くださいました。また、インスタライブも実施し、延べ3,000PV閲覧されました。

9月28日・29日はグローバルフェスタに出店し、たくさんの皆様に、アラジのアフリカ布雑貨やGara布ピアスをお手にとっていただきました。

(2)国際協力大交流会の開催

(3)学校や企業での講演会

獨協大学様、青山学院大学様、筑波大学附属阪戸高等学校様、リケンテクノス株式会社様、聖心女子学院様、株式会社SAKURUG様、YMCAかながわ様、NPO法人協力アカデミー様、N横浜市立大学様、名古屋NGOセンター様、戸田建設(株)様で、代表下里が登壇させていただきました。延べ750名がご参加くださいました。

アフリカ布雑貨 販売事業

シエラレオネ産布「Gara」の魅力と新商品の製作

私たちは、首都のフリータウンで、火事で家を失った15名のテーラーと商品開発・日本での販売事業を通して、生活向上を目指すプロジェクトを2017年〜2020年まで実施していました。

現在は、対等なビジネスパートナーとしてシエラレオネの製品を日本で販売し、シエラレオネの魅力を日本に発信することで、日本の支援者やお客様とシエラレオネをより深く繋げる機会とするために、継続して商品制作を行っています。

シエラレオネでは、テーラー「イブラヒム」がお洋服の製作を行い、日本ではボランティアの皆さまが、洋服を製作する際にあまったハギレ布をアップサイクルし、巾着やピアス等の雑貨の製作を行いました。

2024年度は、シエラレオネの伝統工芸品であるGara布を使ったパールピアスや巾着袋などが多数入荷しました!

また、アラジ創設11周年を記念した限定の11周年記念Gara布パーカーも大人気です。ぜひお手に取ってシエラレオネを身近に感じてみてください。

インターンプログラム

2024年度は9名のインターン生が参加しました!

2024年度は、日本事務局にて9名の学生インターン生が活動に参加しました。

3カ月間のインターンシッププログラムでは、対面またはオンラインで、国際協力やNPOについて幅広い業務を経験します。これまで、インターン経験者のうち6名が短期の非常勤有給スタッフになりました。

インターン生インタビュー

水原 美月さん

インターンでは、現地スタッフとのやりとりの難しさとやりがいを学びました。相手に一方的に伝えるのではなく、意見や背景を丁寧に聞きながら進めることの大切さを実感しました。また、国際協力には仕事だけでなく、ボランティアや寄付など多様な関わり方があることも学び、自分の視野が広がりました。今後は、現地に足を運び、現地の人々や課題を直接見て感じながら、人生を通して国際協力に関わっていきたいと思っています。

山田 真理子さん

大学でアフリカ諸国の紛争を研究する中で、教育など基礎的インフラの重要性を実感し、NPOでの支援に関心を持ちました。アラジの「10代の母親の復学支援と性教育の普及」という理念に共感し、インターンとして現地プロジェクトの進捗管理や会計業務を担当しました。国や文化が異なる中での意思疎通の難しさを痛感しましたが、理解力や忍耐力を養う貴重な経験となりました。今後は国際機関で、アフリカと支援国の橋渡しをする役割を担いたいです。

坂岡 華さん

アジアの教育問題に関心があり、アフリカとの共通点や違いに興味を持ったことから、アラジのインターンに応募しました。現地スタッフとのやりとりでは、文化や距離の壁を乗り越える難しさとやりがいを実感し、広報活動を通じては、共感を広げる発信の大切さを学びました。将来は途上国の教育開発に携わり、現地の声に寄り添った支援を目指したいです。

インターン生募集

アラジでは、3カ月間オンラインまたは対面(新宿事務局)で、インターンとして参加してくださる、学生・シニアの皆さまを募集しております。まずは下記ページより詳細をご覧ください。

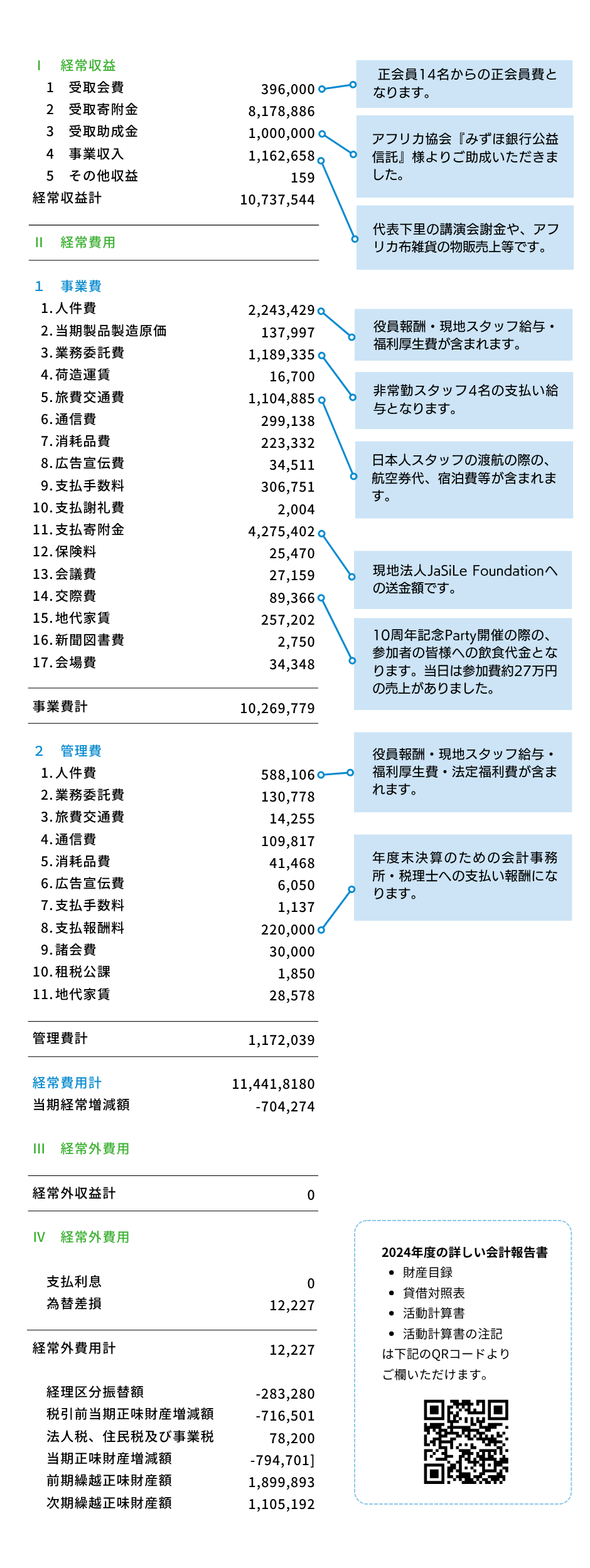

会計報告

活動計算書

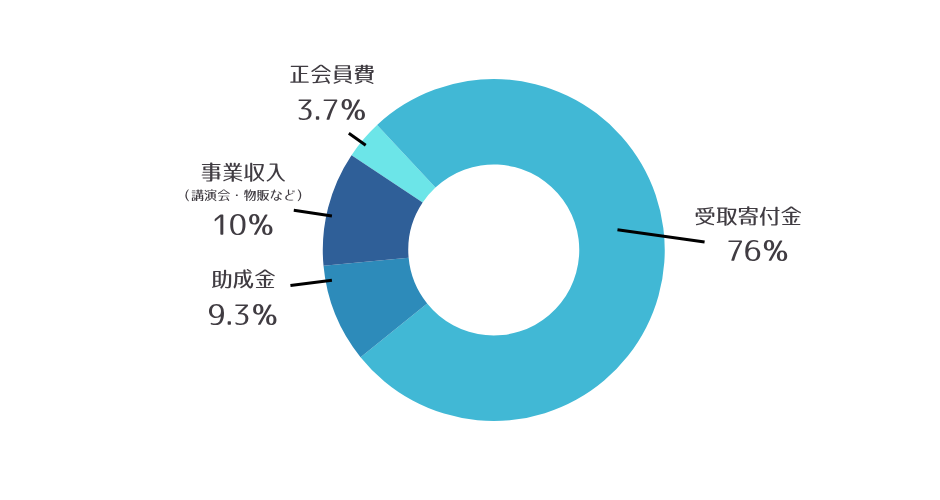

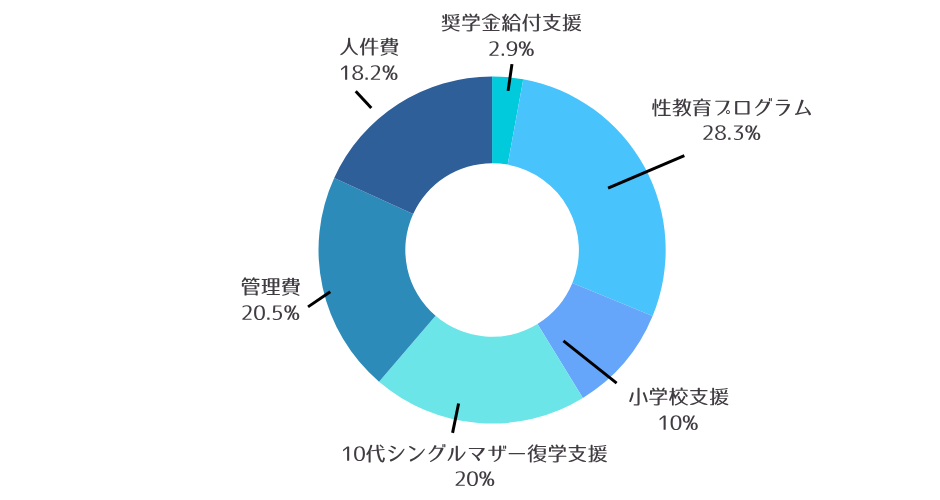

収入割合

アラジの事業収入の7.6割が、個人寄付者からのご支援に支えられ、そのすべてが事業費に使用されています。

※マンスリーサポーター390名/月額寄付額平均:約1400円

※受取単発寄付件数:91件(募金箱は集計時1回と計測)

支出割合(現地法人)

現地法人JaSiLe Foundation(ジャパン・シエラレオネファンデーション)への送金金額4,275,4502円の使用用途の内訳になります。

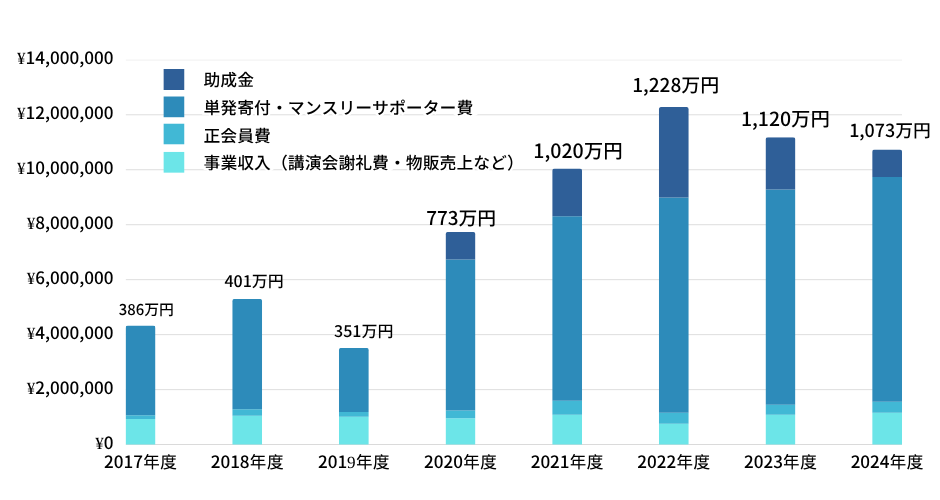

9カ年 収入推移

※各年度の詳しい貸借対照表・活動計算書・活動計算書の注記・財産目録はこちらのページ

をご覧ください。

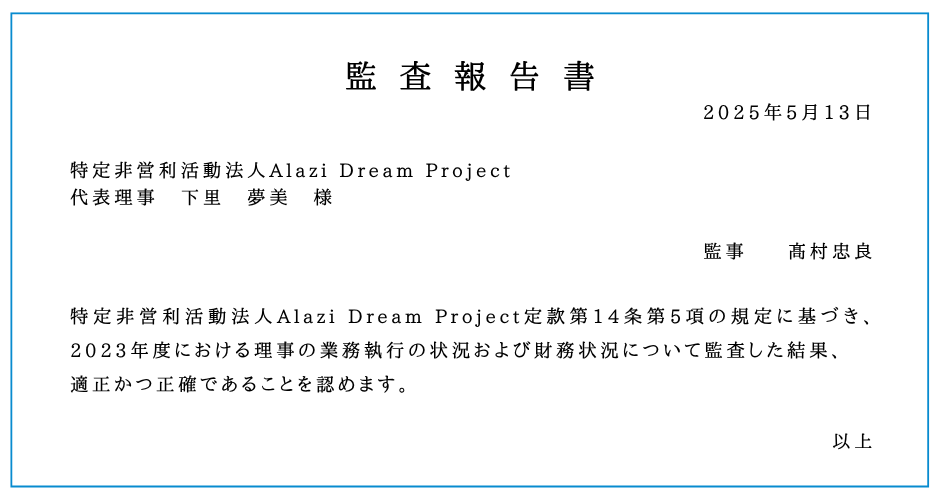

監査報告

※「監査報告書」原本は、事務局にて大切に保管しております。

市民の皆さまのご参加

ボランティア参加とサポーター登録の推移

2024年度-年次報告書-4-2.png)

私たちアラジは、世界の子どもの教育課題を解決するため、参加の窓を次々に開けはじめました。

参加の窓を開けると、思いがけずたくさんの方が、「発信」や「寄付」や「ボランティア参加」や「講演依頼」で、お力寄せくださいました。

2024年度は、390名のマンスリーサポーター参加、延べ200回の市民の皆様からのボランティア参加がありました。

アラジは皆さまの繋がりの力で、シエラレオネの子ども達延べ、2,000名以上への教育支援を実現してきました。市民参加の数は、計685名になりました。

今、世界の未来を変えるのは、一人ひとりの繋がりの積み重ねだと改めて確信しています。今後もアラジは、人と人との繋がりを強化し、市民の皆さまと一緒に課題を解決していきます。

ボランティアの皆さまからのメッセージ

教育格差が

あっていいはずがない

自分にできることを!

2024年度-年次報告書-5-2.png)

村上 真理恵 さん

アメリカ在住で、毎週火曜日にアラジの会計プロボノとして関わっている村上です。

Instagramのライブ配信で「教育格差があっていいはずがない」という代表の方の言葉に共感したのが活動参加のきっかけでした。

10代で妊娠したシングルマザーの女の子や子どもたちが、公教育に戻る機会を得られるように、性教育を通じて自分の未来を選べる力を持てるように。

子どもたちの可能性を信じて活動を続けるアラジの活動を心から応援しています!

母になった女の子が

ふたたび夢を

描けますように

2024年度-年次報告書-7-2.png)

佐藤 蘭さん

夢を描けないまま母になる女の子たちが、再び学び自分の人生を歩む姿を応援したい。

その想いでアラジの活動に参加しました。

あたたかいご支援が、彼女たちの未来を切り開く力になりますように。

アラジが

国際協力への

チャンスをくれた!

2024年度-年次報告書-6-2.png)

佐々木 智哉さん

「国際問題に興味があるだけで終わらせない」そんな思いで大学で国際経営学部を志望する私は貧困国を支援するアラジさんの活動に参加しました。

私たちの「当たり前」が覆されるほどの貧困国がこの世界にまだあることを強く痛感しました。

私はミーティングやインスタグラムの発信等で関わっており、アラジは国際協力にチャレンジする貴重な機会を提供してくれました。

マンスリーサポーターを募集しています!

NPO法人アラジ(正式名称:特定非営利活動法人Alazi Dream Project)は、西アフリカのシエラレオネ共和国で活動する国際協力NGOです。2014年に任意団体として創設、2017年にNPO法人化してから約9年間で、述べ2,102名の最貧困家庭の子どもたちに、公教育への復学機会を提供してきました。

2025年4月にNPO法人として9期目を迎えた私たちは、引き続き、子ども時代の教育格差を是正するべく、「誰もが夢に向かって努力できる社会の実現」をビジョンに、現地シエラレオネの人々の尊厳を守りながら真摯に活動を続けてまいります。

あと210人で達成!

サポーター特典(月額1,500円以上~)

アフリカ布で制作した小物をプレゼントいたします。リターン品は毎年変わります。お好きな色味をお選びいただけます。リターン品の受取はご辞退可能です。※日本国内在住の方のみのお届けになります。

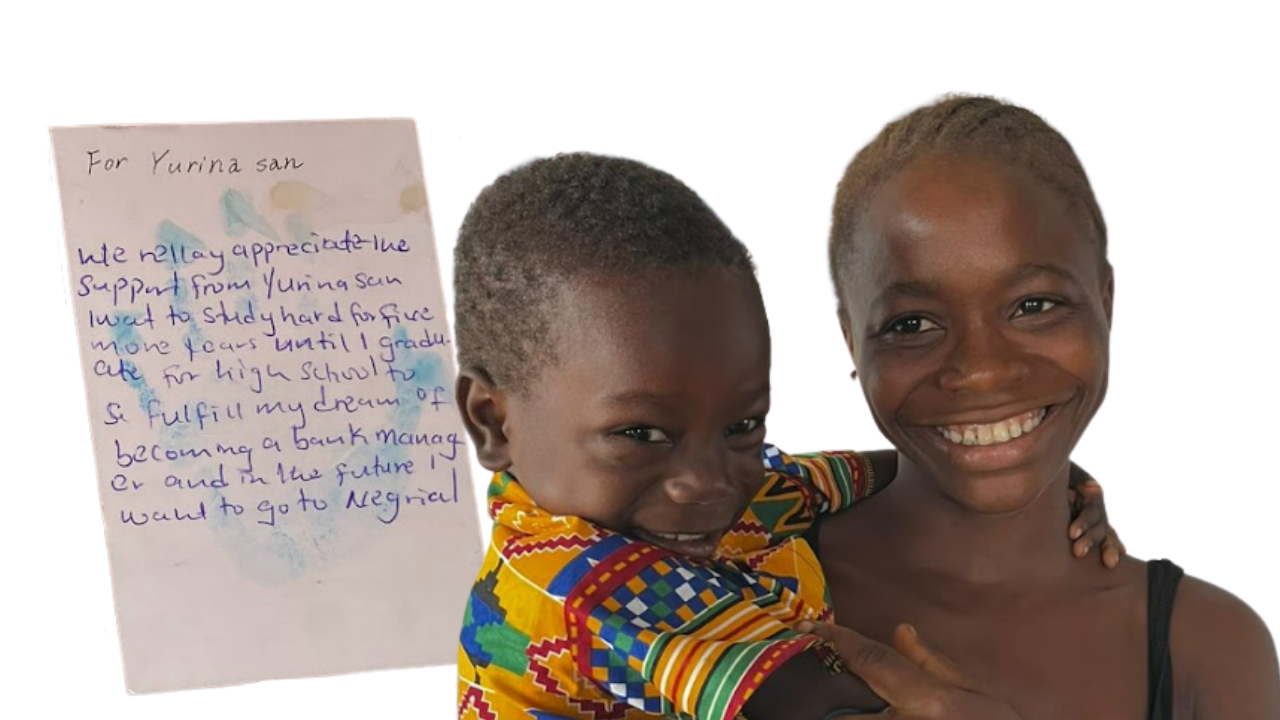

サポーター特典(月額3,000円以上~)

支援を届ける子ども達からの直筆のメッセージをお送りいたします。日本国外にお住まいの方には直筆のお手紙を撮影したデータをお送りします。

マンスリーサポーターの皆さまからのメッセージ

文化も言葉も違う地で

笑顔が広がりました

2024年度-年次報告書-10.png)

代表取締役

藤田 浩一 さん

このたびご縁をいただき、ささやかながら、菓匠風月の万羊羹をアラジさんを通じて現地の子どもたちにお届けする機会がありました。

文化も言葉も違う地で、和菓子を通じて笑顔が広がってくれたことに、私たちもとても嬉しく思っています。

同じ女性で同じ地球に

生きる女の子たちに

幸せに生きてほしい

2024年度-年次報告書-8-1.png)

中川 ももさん

アラジさんの活動を通して、遠く離れたまだ会ったことない女の子たち。

でも、同じ女性で同じ地球に生きる女の子たちに幸せに生きてほしいと思いを馳せています。

寄付をすることしかできませんが、1人でも多くの方が学校にいき、学ぶことができるように応援しております。

わずかな寄付でも

大きな変化を生み出す力がある

2024年度-年次報告書-9-1.png)

カイユ 弥生さん

西アフリカでの3年間の生活を通じ、ジェンダー平等や質の高い教育の提供における多くの課題を実感しました。

わずかな寄付でも、現地では大きな変化を生み出す力があります。

アラジを通じて、より多くの女性が自分らしく活躍できますように!

NPO法人アラジ 概要

| 法人名 | 特定非営利活動法人Alazi Dream Project |

| 英語名 | Alazi Dream Project Japan |

| 略称 | NPO法人アラジ |

| 略称(英語名) | ADP Japan |

| 現地法人名 |

JaSiLe Foundation ※特定非営利活動法人Alazi Dream Projectはシエラレオネ現地法人JaSiLe Foundationを組織し、シエラレオネでの事業は現地法人と共同で実施しています。日本法人と現地法人は、それぞれの国の法律に従って政府に登録され、それぞれが法人格をもっています。(Director: Yumemi Shimosato) |

| 代表理事 | 下里 夢美 |

| 役員 | 下里 夢美 (代表理事) 渡邊 裕樹 (副理事) 小林 ゆりな (理事) 鈴木 香緒理 (理事) ディアッロ 亜紀(理事) 尾崎 隆志 (理事) 新荘 直明 (理事) 橋詰 隼人 (理事) 吉浦 諒子 (理事) 竹内 正 (理事) 髙村 忠良 (監事) |

| 創設 | 2014年3月7日 |

| 設立 | 2017年7月7日 |

| 事業 |

(1)イベント事業 (2)国際協力推進のための開発教育事業 (3)シエラレオネ共和国における就学支援事業 (4)災害その他の緊急事態に対する救援事業 (5)その他目的を達成するために必要な事業 |

| 事務局(日本) |

(住所)〒162-0041 (電話)070-8908-8450 |

| 事務局(ケネマ県) | Kenema city, Sierra Leone |

| 定款 | |

| 参加ネットワーク | 国際協力NGOセンター(JANIC) 団体正会員 |

2024年度 シエラレオネ事務局スタッフ

2024年度 日本事務局スタッフ

2024年度-年次報告書-1-2.png)

2024年度-年次報告書-2-2.png)

事業パートナー

ご協力企業・団体 様

2024年度-年次報告書-21.png)

ご助成企業・団体 様

● 一般財団法人ゆうちょ財団 様

● 独立行政法人国際協力機構(JICA) 様

● 日本国際協力システム(JICS) 様

● みずほ銀行公益信託アフリカ支援基金(一般社団法人アフリカ協会)様