下里夢美の創業ストーリー

特定非営利活動法人Alazi Dream Projectは、2014年に任意団体として創設し、2017年からはNPO法人として活動を始めました。これはそのNPO法人アラジの創業者「下里夢美」が、未知の国シエラレオネに渡航し、衝撃を受けたローカルフードの「キャッサバリーフに慣れるまで」の道のりを書いた、等身大のストーリーです。

01 幼少期の経験

下里は、山梨県の田舎町、春日居町に生まれました。

両親が離婚し、1歳になる頃からは母親が女手一つで育ててくれました。

当時の下里は、両親がいる家庭を羨ましく思い、子どもながらに

「人は生まれた環境によって、将来の可能性が変わってしまうのではないか」

と考えるようになりました。

しかし母はいつもこう言ってくれました。

「夢を描けば、なんにだってなれる。どんなことにでも、挑戦していいんだよ」と。

02 シエラレオネとの出会い

下里とシエラレオネとの出会いは、下里が当時、高校2年生17歳の時です。

ドキュメンタリー番組「世界がもし100人の村だったら」を見て、その後の人生が一変しました。番組内でストリートチルドレンとして紹介されていたのが、現在の団体名となる「アラジ君」です。

2002年まで内戦が続いたシエラレオネでは、国民の半数が難民となり、残虐な方法で殺人が行われていました。

アラジ君の両親は彼の目の前で首を切られ、レイプされ、亡くなりました。たった8歳の裸足の男の子が、弟たちを養うために日々。ダイヤモンド鉱山でガラクタを集め、日銭を稼いで生活していたのです。

そんなアラジ君は、言いました。(写真はイメージです)

「おなかが空いた。でも、勉強がしたい。」

下里は、この言葉に強いショックを受けました。戦争を体験したわずか8歳の男の子が、「勉強をすれば、家族を幸せにできるかもしれない」と考えたことが、悔しかったのです。

「アラジ君は、これから先どんな夢を描いても、このまま努力を続けることは難しいだろう。

しかし私には、家族がいる、学校にいって、勉強ができる。

夢を描けば、挑戦し、努力することができる。

努力や勉強ができることは、贅沢で恵まれていることだったんだ…」

03 挑戦の始まり

「将来は、シエラレオネの貧困を解決するために行動する」

下里はそう決意し、桜美林大学の国際協力専攻で学び始めました。

しかし、当時日本にシエラレオネを専門に支援する団体はなく、青年海外協力隊もシエラレオネには派遣されず、日本大使館もない国です。

それでも、

「シエラレオネに挑戦しなかったら、死ぬ前に自分の人生を振り返ったときに絶対に後悔する」

という強いと、

「何にでも挑戦していい」

と言ってくれた母の後押しにより、卒業後、就職をせずにシエラレオネに行くことを決めました。

卒業後は、渡航資金を貯めるためにアルバイトをして、足りない分を約100万円の借金で補い、シエラレオネまでの26万円の航空券を買います。

しかし、航空券を買った翌日に、エボラ出血熱の感染が流行。感染の拡大により、その後2年間、渡航することができなくなりました。

しかし、その2年間、シエラレオネへの想いは1日も途切れることはありませんでした。

「世界のどこに生まれても、夢へのステップを平等に踏める社会にしたい」

下里は自身が掲げた生きる理念のもと、日本の若者の夢を応援するイベントを開催するようになりました。

日本の若者の夢を応援するプレゼン大会のイベントを通して、収益をシエラレオネに寄付し、集まった大勢の方に、ついでにシエラレオネを知ってもらうというムーブメントでした。

年に1回、100名規模のプレゼン大会を開催、毎月の小規模のオフラインイベントは延べ200回ほど開催し、同時に下里の「シエラレオネの貧困問題を解決したい!」という夢を、1,500人余りの人に届けることができました。

04 初めてのシエラレオネ

そして、2016年5月、エボラ出血熱が終結し、下里にとっての初めての渡航が叶います。

当時、シエラレオネに渡航する人は珍しく、インターネットに日本語で書かれている情報はほとんどなかったため、人づてにきいた話や、現地に住む日本人の方を頼っての1か月間の渡航でした。

よくスーツケースを盗まれるという噂の現地タクシーや、よく沈むと噂されるボロボロのフェリーに怯えながらも、なんとか海を越え、インターネットも繋がらない、水も出てこない、ネズミの糞だらけの地元の格安ゲストハウスに、辿りつくことができました。

現地で大人気のローカルフードである、肉や野菜をドロドロに煮込んだ「キャッサバリーフ」でお腹を下し、3日連続キャッサバリーフを食べたあと、日本食が急激に恋しくなり、自然と涙が出てきました。

猛烈な腹痛で目が覚め、ネズミとゴキブリが足元をうろつく真っ暗なトイレにうずくまり、バケツに貯めた水を確認しながら「救急車って、くるのかな…?」とうなだれる夜。

全然わからない、クリオ語。

1歩外を歩けば「チンチョンチャン!」とアジア人を揶揄する差別の嵐。

出かける約束をしても、時間通りに来ない人たちへのイラだち。

慣れないローカルフードに、長引く熱。

観光名所「コットンツリー」の前にむがるストリートチルドレンや、赤ちゃんを抱えた女性たち、足のない車椅子の人々に、「ギブミーマネー」とすり寄られ、何もできず逃げる毎日。

下里は、シエラレオネに来たことを深く後悔しました。

「貧しい国にただ学校を建ててあげても、何の解決にもならない、大人たちに就労してもらうことが正しいはずだ」

と息巻いて農村部へ足を運ぶも、1日1食しか食べられず、それでも勉強がしたい、学校が欲しいとすり寄ってくる、お腹が出た子どもたち。SDGs(持続可能な開発目標)なんて知らない、初等教育も受けたことがない農村部の大人たちに、ただただ衝撃を受ける日々でした。

こうして、一度目の渡航では、なんの成果も出せずに帰国しました。

05 アラジ設立

その後、1年半の間に3回渡航を繰り返す中、渡航費を支援してくださる方や、まだ任意団体の当団体に寄付をしてくださる方も増えていきました。

そんな皆さまのおかげで自然と覚悟も決まり、身近で応援し続けてくれた10人の理事と一緒に、下里は「NPO法人アラジ」を立ち上げました。

2017年、火事で家を失ったテーラー15名と一緒に、シエラレオネの魅力を伝える、アフリカ布の商品制作事業を始めました。

同年には農村部での小学校支援も始め、現在までに3校、延べ約1,000人への支援を届けています。

その後も、都市の土砂災害で両親を失った子ども18名の里親宅に、継続して現金給付を届ける支援事業が始まりました(現在継続して、最貧困家庭の里親家庭・片親家庭の子どもを選定し、首都フリータウンとケネマ県へ支援を届けています)。

また、2018年には、首都フリータウンに現地オフィスがオープンしました。2021年にはケネマ県にも現地オフィスがオープンし、現地人スタッフは3名になりました。

シエラレオネの国営テレビ番組やラジオ放送、新聞で取り上げていただき、その様子をテレビ東京「世界ナゼそこに?日本人」に密着取材していただいたこともありました。

当時も、アルバイトをしながら現地への渡航を5回繰り返している下里でしたが、今まで心配していた両親や親戚、地元の友達は、激励の言葉をたくさんかけてくれるようになりました

「これからも、応援してくれる人たちを後悔させない。応援していてよかったと思われる活動をしていこう。」と胸に刻まれた経験となりました。

07 助けても助けても女の子だけが学校から消えていく

ところが、子ども達への教育機会を作る中で、下里大きな課題に直面しました。学校を作っても、女の子だけが、学校から消えていくという現象です。理由もわからず、学校の先生に聞いても「親が教えてくれないからわからない」と言います。

2019年、とうとう身近でその理由が明らかになりました。それは、土砂災害で18人家族を失い、2018年から私たちアラジの現金給付を受ける一人の少女、イェーリーの突然の妊娠でした。貧しい祖母と暮らすイェーリーはまだ16歳。アラジの給付支援で働かずに学校に戻ることができ優秀な成績を収めていが、ボーイフレンドとの間に、子どもができてしまったといいます。

ボーイフレンドの家族が妊娠させたことを認めず、イェーリーは村の親戚宅で隠れて子どもを産むことになりました。調べてみると、イェーリーのようなケースは珍しくなく、中学・高校に通う10代のおよそクラスに6人に1人が、予期せぬ若年妊娠により、中退を余儀なくされているといいます。

イスラム教を信仰するシエラレオネでは、結婚前の性交渉がタブー視されていることから、学校や家庭で避妊方法を知る機会があまりに少ないのです。一方で、男性優位の社会で性交渉を断れなかったり、売春などによって、予期せぬ妊娠をする女の子が後を絶ちません。

また、性加害を受けた場合であっても中絶は禁止されており、産まないという選択をとることはできなません。加えてシエラレオネでは、18歳未満同士での性交渉も処罰の対象になるため、男性側が刑罰を恐れて逃げてしまい、経済的責任をとらないケースがほとんどです。

なんとか復学しようと思う当事者たちは、10代で妊娠したことによるいじめを恐れて転校を考えます、貧困により、新しい学校の制服代金たったの3,000円が支払えず、次世代の子どもに負の連鎖が引き継がれていく…という大きな社会課題がありました。

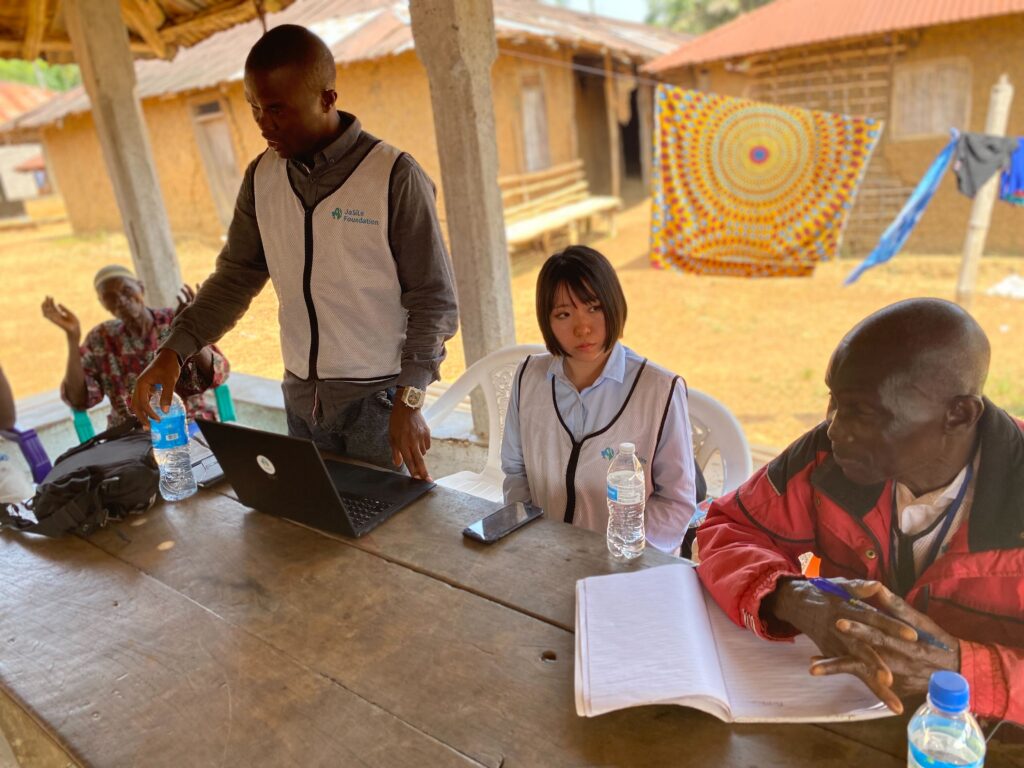

08 現地スタッフピディーアをヘッドハンティング

そこで、私たちが次の取り組みとして掲げたのは、「若年妊娠をした貧困家庭の女の子への復学サポート」です。

活動を始めるにあたっては、さまざまなハードルに直面しました。まず、妊娠した女の子は地域から疎外されることを恐れ、家に隠れて過ごすことが多いのが現状です。10代での出産を受け入れている「産婦人科」や、性加害の被害者が被害届を出す「警察の家庭支援課」からの情報提供が不可欠でした。また、「教育省」と連携し、転校先を手配することや、働かずに学校に通えるようにするための現金給付による生活支援、さらには予期せぬ妊娠を防ぐための性教育の実施も構想しました。しかし、日本人がいくら理想を描いても、現場で事業を推進し、各所にアプローチして物事を変える権限を持つチェンジメーカーがいなければ、プロジェクトを実施することはできません。

この構想を実現するきっかけとなったのは、現地スタッフであるピディーアとの出会いでした。その出会いは、なんと日本のニュースサイトを通じてでした。彼が独自に村の男性たちへ性教育を実施している様子が海外の大手メディアに取り上げられ、30分のドキュメンタリーとして全世界に放送されていたのです。「幼少期に、村でレイプ被害に遭い妊娠してしまった友人が泣き寝入りした。それが許せなくて、社会を変えようと思ったんだ」と語るピディーアの姿は、日本のYahoo!ニュースにも取り上げられ、「ボランティアで性教育を実施するシエラレオネ人」としてSNSでも話題になりました。そのドキュメンタリーの中で、彼が政府関係者や地元の有識者との強い繋がりを持っていることも明らかになりました。

「よし、この人を仲間にしよう!」と決意した下里は、ピディーアのSNSや連絡先を徹底的に調べ上げ、すべての連絡手段を使って「あなたは今後の人生、私と働くべきです!」と半年間、連絡をし続けました。

その熱意に応えてくれたピディーアとは、今、同じ夢を持ち、共に働いています。構想していた行政との連携や10代シングルマザーへの生活支援は、「電子マネー」を活用した毎月の現金給付という形で実現しました。さらに、3カ月に一度、学校訪問によるモニタリングを実施し、女の子と赤ちゃんの健康や心理面のケアも行っています。

電子マネー送金システム会社AfrrimoneyとMOUを締結し、毎月の現金給付を実現。女の子は事務所に訪問しなくても、支給されたSIMカードを最寄りのAfrimoney支店で見せることで、毎月1,500円を受け取ることができます。1,500円は、もし学校に行かずに路上で野菜等を売り歩いた場合の1か月の給与に相当します。

2021年には、ピディーアと共に現地法人「JaSiLe Foundation(※ジャパン・シエラレオネファンデーションの意)」を設立しました。そして2023年には、シエラレオネの経済産業省からNGOライセンスを取得し、首都フリータウンから車で8時間離れたケネマ県に現地オフィスを設置しました。

また、10代での予期せぬ妊娠の責任を「女の子だけ」が負う社会。この状況は、当然ながら変えなければなりません。そこで、私たちは『国際セクシャリティガイダンス』に基づいた独自の性教育テキストを開発し、アフリカ協会の「みずほ銀行公益信託」からの助成を受け、教育省と連携して学校での出張型性教育を開始しました。

性教育の前にアンケートを実施したところ、高校生の約6割が性交渉の経験があり、誰もが避妊具の使用方法や性的同意について知らないという実態が明らかになりました。性教育は、生理や妊娠、出産の仕組みといった性に関する知識を学ぶだけでなく、性にまつわる権利や女子が教育を受け続ける権利について学ぶための場でもあります。さらに、「大切なパートナーを大切にするためのモラル教育」としての役割も果たします。

私たちは2024年から、出張型の単発の授業にとどまらず、より広く全国に性教育を普及させるため、「性教育スピーチコンテスト」を開始しました。このコンテストでは、性教育を受けた男女各5名が、全校生徒や保護者の前で、性的同意や避妊について3分間のスピーチを行います。この様子は、国営放送やラジオで全国的に放送され、多くの人々に届けられます。

活動は日々広がりを見せ、現在では80校・3万人以上に性教育を提供しています。

09 努力の正体とは

「下里さんは挑戦力がある。」

「バイタリティがあって努力し続けている。」

と言われ続けてきた下里。

「私が苦労し、努力し、挑戦してこられたのは、なぜなのか?」

と考え続ける中で、一つの考えに辿り着きます。

「私が特別だったわけでも、天才だったわけでもありません。

私には、親の借金や介護もなく、自分自身に病気もなく、勉強を小学生から大学まで16年も続けることができた。一見当たり前のようなことですが、それらに恵まれていた。ただそれだけです。

アラジでは現在も、農村部の学校に通うことのできない子どもたちや、都市部で両親を失い、勉学を続けることが困難な子どもたちのサポートをしています。

1日1食しか食べられず、勉強どころじゃない、努力したくても、働かなければならない、挑戦したくても、チャンスがない。

そんな環境にいる子どもたちが、例え夢を描いたとしても、努力を続けることは本当に難しい。

挑戦し続けられることは、当たり前のことではなく、本当に尊いことなのです。

下里には、「安心や安全」という努力できる環境が、はじめから整っていただけなのです。

自分が今、努力できていると考える人は、自分だけが物語の主人公だと思ってはいけません。思うように努力を積み上げられない人とぜひ一緒に歩んでください。

努力は精神論ではなく、方法論。努力できる環境を整えることができれば、人は目標にむかって、変わることができると下里は考えています。

下里の考える方法は、尊厳を持って働くシエラレオネの人々自身が、機会を失ったシエラレオネ人を助けること。

そのサポートを、生涯かけて、すべきだと思っています。

10 未来のNPO法人アラジ

私たちは、これからも、首都フリータウンにおいて、両親を失い勉学を続けることが難しい、里親家庭・母子家庭の子どもたちへの毎月の現金給付支援、農村部においては、小学校への教材・給食費の定額給付支援などのサポートを続けていきます。

いつも現場で奮闘してくれている現地スタッフや、現地パートナー団体には本当に感謝しています。

また、顔の見えないシエラレオネの人々を想い、努力して稼いだ貴重なお金を、毎月サポートしてくださる日本の皆様に、心から感謝いたします。

私たちが、より遠くへ挑戦し続けられているのは、毎月500円(1日15円)をサポートし続けてくださっている、マンスリーサポーターの皆様のおかげです。

実は、一度の大きな寄付よりも、毎月少しづつ支援をして下さる人がたくさん増えるほうが、活動としてはリスクが少なく継続性があり、計画も立てやすいため、とてもありがたいのです。

今や、この世で一番大好きな食べ物は「キャッサーバリーフ」だという下里。

下里は、70歳まで、この活動を続けていきます。

これからも、アラジがもっと遠くまで行き、一番サポートを必要としている人々の最初のチャンスになれるよう、応援していただけますと幸いです。

月額500円(1日15円)から、アラジの活動に参加できます。

マンスリーサポ―ターとしてアラジの仲間になって、一緒に課題解決への活動に加わってください。